Verfasst von Martin Esche

01. August 2023

Pufferspeicher und Wärmepumpe

Beim Pufferspeicher scheiden sich die Geister. Manche halten sie für unabdingbar, andere kritisieren unnötige Wärme- und Effizienzverluste. Pufferspeicher gibt es in vielen Ausführungen und Größen und jeder Hersteller ist davon überzeugt: Meiner ist der Beste und genau richtig. Wir versuchen, etwas Licht ins Pufferspeicher-Dunkel zu bringen.

Wozu puffern?

Die Idee, Wärme zwischenzuspeichern, ist so alt wie die Heizung. Denn schon, wenn die heiße Dusche aufgedreht wird, ist der Wärmeerzeuger - gleich ob Gasheizkessel oder Wärmepumpe - überfordert. So schnell wie jetzt Leistung abgerufen wird, kann sie nicht erzeugt werden. Abhilfe schafft der Boiler, ein typischer Pufferspeicher. Modernere Heißwassersysteme verwenden eine Frischwasserstation, auch diese ist von einem Pufferspeicher abhängig.

Die Solarthermie gab dem Thema Pufferspeicher neuen Schwung, denn Energie, die an Sonnentagen eingefangen wurde, soll auch abends und bei trübem Wetter verfügbar sein. Und zuletzt rückt die Wärmepumpe das Thema in den Mittelpunkt: Taktung, thermische Entkoppelung und Sperrzeiten sind hier die Schlagworte.

|

|

Heizung |

Warmwasser |

Solar |

|---|---|---|---|

|

Zweck |

Effizienzsteigerung, Verlängerung der Lebensdauer der WP, Gewährleistung Abtaubetrieb, Überbrückung Sperrzeit |

Speicherung des täglichen Bedarfs an Warmwasser |

Überbrücken von sonnenarmen Tagen und Zeiten |

|

Typ |

Serieller Pufferspeicher, Schichtenspeicher |

Schichtenspeicher, Kombispeicher |

Schichtenspeicher |

Im Detail:

Heizung

Effizienzsteigerung:

Wie weit ein Pufferspeicher bei einer Wärmepumpe tatsächlich effizienzsteigernd wirken kann, hängt vor allem vom Temperaturniveau und der Art der Heizkörper ab. Werden Heizkörper mit sehr unterschiedlichen Temperaturbedarfen verwendet (z. B. herkömmliche Radiatoren mit Flächenheizung), sollte die Anlage thermisch entkoppelt werden, ein Pufferspeicher ist sinnvoll. Wegen der hohen Vorlauftemperaturen bei reinen Radiator-Heizanlagen kann ein Pufferspeicher ebenfalls nützlich sein.

Anders sieht es bei ausschließlicher Verwendung von Flächenheizkörpern (Decken-, Wand- oder Fußbodenheizung) aus. Durch die niedrigen Vorlauftemperaturen und Temperaturspreizungen zwischen Vor- und Rücklauf sind sehr hohe Speichervolumen notwendig. Der Pufferspeicher ist hier wirtschaftlich nicht vertretbar.

Verlängerung der Lebensdauer der Wärmepumpe:

Moderne Wärmepumpen sind durchweg Inverter-geregelt und passen ihre Leistung elektronisch dem Bedarf an. Sie arbeiten im Teillastbetrieb am effizientesten und schalten daher möglichst selten vollständig ab.

Leider ist der Leistungsbedarf des Gebäudes besonders im Übergangsbereich Winter - Sommer bisweilen so gering, dass er unterhalb der Regelgrenze der Wärmepumpe liegt. In diesem Fall muss die Wärmepumpe “takten”, das heißt häufig an- und ausschalten. Neben Effizienzverlusten ist häufiges Schalten natürlich auch ein Verschleißfaktor und sollte daher reduziert werden.

Gewährleistung Abtaubetrieb:

Ähnlich dem häuslichen Kühlschrank sollten Wärmepumpen eisfrei bleiben, um effizient zu arbeiten. Um Eis bei Bedarf abzutauen, nutzt die Wärmepumpe einen technischen Trick: Sie kehrt ihre Funktion um und kühlt dort, wo sie vorher geheizt hat und heizt, wo es vorher eiskalt war. Genau gesagt entzieht sie dem Heizkreislauf Energie und nutzt diese Energie, um den Außenluft-Wärmetauscher zu erwärmen. Das geht natürlich nur, wenn der Heizkreislauf genügend Energie besitzt. In klassischen Heizsystemen kann es vorkommen, dass alle Heizkörperventile geschlossen sind. Nun kann nur noch das im Rohrleitungssystem fließende Wasser zur Energieübertragung genutzt werden. Da das nicht ausreicht, meldet die Wärmepumpe eine Störung.

In Systemen mit Flächenheizungen kann dieser Fall nicht eintreten, da die Flächensysteme nicht völlig abgeregelt werden und genug Wasser im System zirkulieren kann.

Überbrückung Sperrzeit:

In vielen Berechnungen für Wärmepumpen findet man den Begriff “Sperrzeit”. Wurde für die Wärmepumpe nämlich ein spezieller Wärmepumpen-Stromtarif abgeschlossen, kann (und wird) der Versorger die Stromversorgung in Strom-Spitzenzeiten für bis zu 2 Stunden pro Tag unterbrechen. Diese mögliche Unterbrechung muss natürlich bei der Kalkulation des Wärmebedarfs berücksichtigt werden. Darüber hinaus müssen Pufferspeicher dafür sorgen, dass durchgehend Wärme zur Verfügung steht.

Träge Wärmesysteme wie die Fußbodenheizung können solche Unterbrechungen ohne deutlichen Temperaturrückgang überstehen. Schnell reagierende Systeme wie z. B. solche mit konventionellen Heizkörpern benötigen zwingend einen ausreichend großen Pufferspeicher.

Speicherung des täglichen Bedarfs an Warmwasser:

Gibt es keinen Ausweg aus diesem Dilemma? Doch, den gibt es. Verzichten Sie auf einen Wärmepumpentarif. Diese Tarife lohnen sich ohnehin kaum. Sind noch große Investitionen nötig, lohnen sie sich noch weniger. Es gilt also mit spitzer Feder zu rechnen: zusätzliche Kosten für den Zähler und die Elektroinstallation, Grundbetrag, Kosten für Pufferspeicher und Verrohrung gegenüber einem leichten Preisvorteil beim Strom. Es ist zurzeit kaum absehbar, ob es solche Tarife auch in Zukunft geben wird bzw. wie die Konditionen später aussehen werden.

Läuft eine Wärmepumpe im effizienten Niedertemperaturbereich, weil z. B. Flächenheizkörper verwendet werden, macht es keinen Sinn, sie nur für die Warmwasserbereitung auf hohe Temperaturen zu bringen. Hier empfiehlt es sich, einen separaten Pufferspeicher mit Wärmepumpe für die Warmwasserversorgung einzusetzen. Solche Wärmepumpen sind kleine Aufsätze auf den Speicherbehälter, sie verwenden die Umgebungsluft als Wärmequelle. Gewöhnlich wird dadurch z. B. ein Heizungskeller um ca. 2 bis 3° C kälter. Da sich die Warmwasserwärmepumpe auch über Wärmequellen wie Waschmaschinen und Trockner freut und sogar die Luft entfeuchtet, ist sie häufig in Kellern sehr willkommen.

Solar

Überbrücken von sonnenarmen Zeiten:

Für die Solarthermie war der Pufferspeicher schon immer ein zentrales Element. Vorhandene Anlagen werden daher weiter mit diesen Speichern arbeiten. Neuanlagen werden heute fast ausschließlich als Fotovoltaik-Anlagen gebaut. Es liegt es nahe, eigen erzeugten Strom für Heizung und Warmwasserversorgung zu nutzen und möglichst zu speichern.

Allerdings gilt auch hier, was oben zum Thema Wärmepumpe - Effizienzsteigerung gesagt wurde: Wird die Wärmepumpe im Effizienz-starken Niedertemperaturbereich betrieben, sind Heißwasser-Pufferspeicher wirtschaftlich nicht vertretbar.

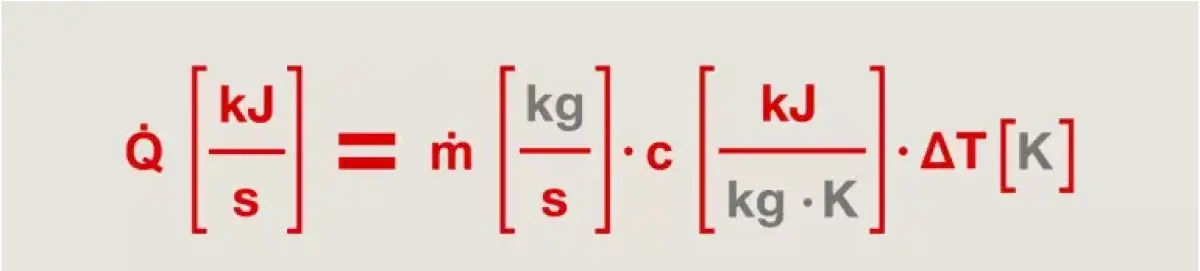

Ein kleines Rechenbeispiel macht das deutlich: Niedertemperatur-Wärmepumpen laufen deutlich unter 40° C Vorlauftemperatur und einer Temperaturspreizung von höchstens 10° K. Wollte man eine 8 Kw Wärmepumpe, die mit ca. 50 % Leistung läuft, für einen halben Tag versorgen wollen, so würde man einen Pufferspeicher mit 48 Kwh benötigen.

Teilt man den Wärmebedarf von 48 Kwh durch die spezifische Wärmekapazität von Wasser mal der Temperaturspreizung zwischen Vor- und Rücklauf (die Einheiten lassen wir der Einfachheit mal weg), so erhalten wir bei einer 10° K Spreizung eine Pufferspeichergröße von 4127 Litern.

Nicht nur, dass ein solcher Speicher vermutlich nicht durch die Kellertür passen würde, durch seine enorme Oberfläche wären die Wärmeverluste auch erheblich. Das gilt auch für mehrere, in Reihe geschaltete Pufferspeicher. Wirtschaftlich wäre solch eine Anlage ohnehin nicht zu betreiben.

Viel interessanter wäre es, ein e-Fahrzeug als Batteriespeicher zu verwenden. Die Wärmepumpe könnte die 48 Kwh Wärme mit etwa 12 Kwh Strom erzeugen, für die tägliche Fahrt zur Arbeit hätte die Batterie noch genug Kapazität und den Pufferspeicher hätten wir eingespart.

Das ist leider nicht so einfach, wie man es sich wünschen würde. Nur wenige e-Fahrzeuge sind für die bidirekte Nutzung der Batterie vorbereitet, notwendige bidirekte Wallboxen und Umrichter sind teuer und wenig verbreitet. Es ist aber zu erwarten, dass diese Funktionalität in Zukunft ausgebaut wird.

Überschriften

Pufferspeicher und Wärmepumpe

Teilüberschriften

Wozu puffern?

Im Detail:

Heizung

Solar