Ja, Wärme steigt nach oben

Da war es wieder, dieses wohlwollend mitleidige Lächeln: „Aber du weißt schon,

dass Wärme nach oben steigt?“ Wenn immer ein Freund, eine Freundin, ein Bekannter oder sonst wer mit mir über mein Thema „Deckenheizung“ spricht, warte ich innerlich angespannt auf dieses Lächeln. „JAAA! UND ZWAR BESSER ALS DU!!!“ Möchte ich dann gereizt antworten, ich lasse es aber und erkläre – ganz ruhig und sachlich

– was es mit diesem vermeintlichen Nachteil der Deckenheizung auf sich hat.

Erste Antwort: Stimmt, macht aber nichts.

Tatsächlich erwärmt sich Luft an den Deckenpaneelen und bleibt dann oben. Da die wesentliche Wirkung von Flächenheizungen aber durch Strahlungswärme erbracht wird, ist die dünne Luftschicht, die sich direkt an den Deckenpaneelen erwärmt, unerheblich. Dünne Luftschicht? Ja, die direkte Erwärmung der Luft – auch Wärmediffusion oder Konduktion genannt – ist erstaunlich gering.

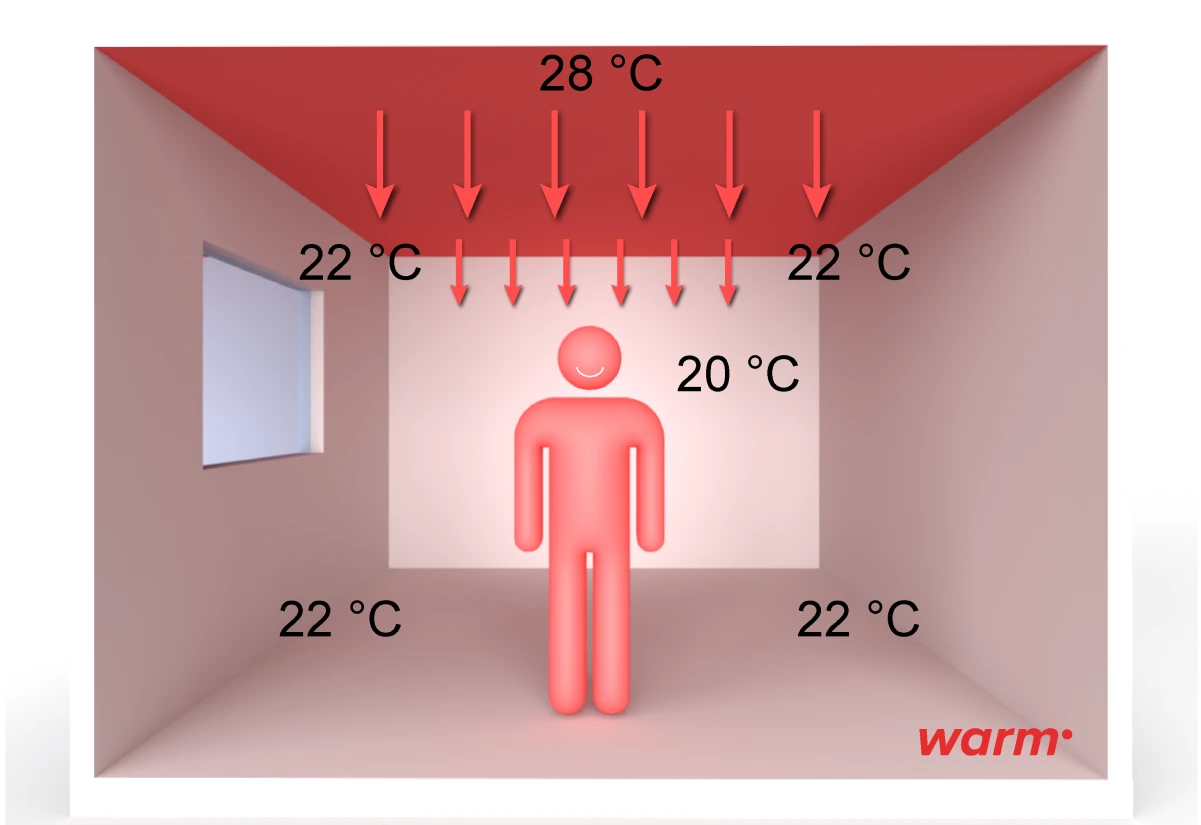

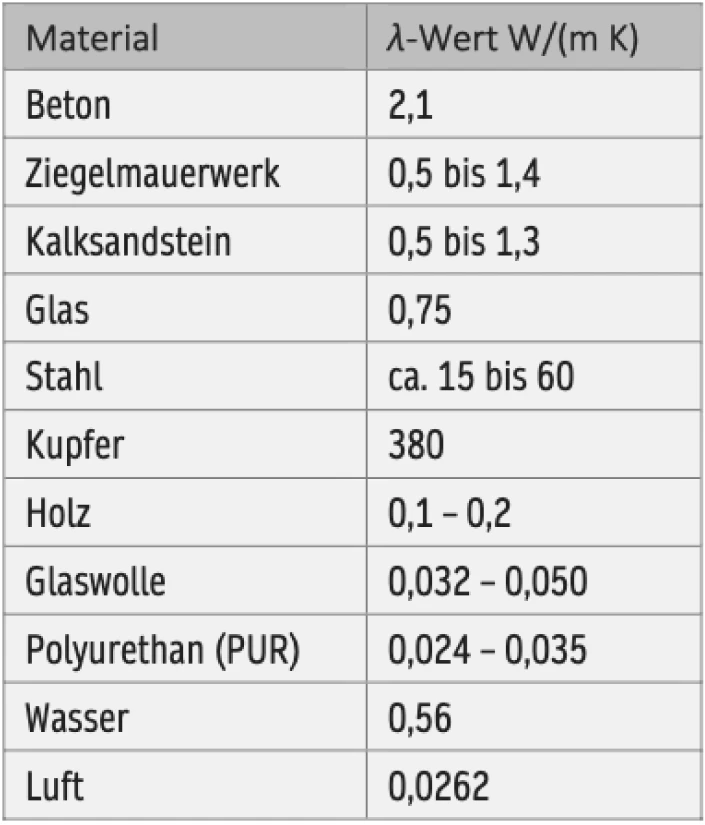

Das liegt daran, dass Gase sehr schlechte Wärmeleiter sind. Die Wärmeleitfähigkeit von Luft ist etwa so groß wie die Wärmeleitfähigkeit der besten Dämmmaterialien auf dem Markt. Praktisch heißt das: Schon 1 bis 2 cm unterhalb der Deckenpaneele ist kaum noch etwas von der Wärmeleitung zu spüren.

Zweite Antwort: Stimmt, umso besser!

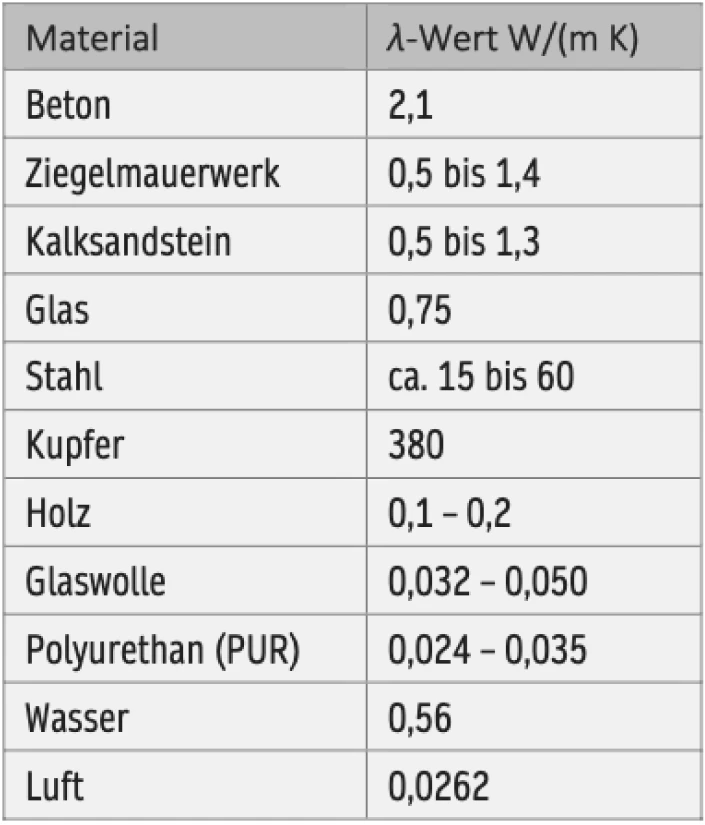

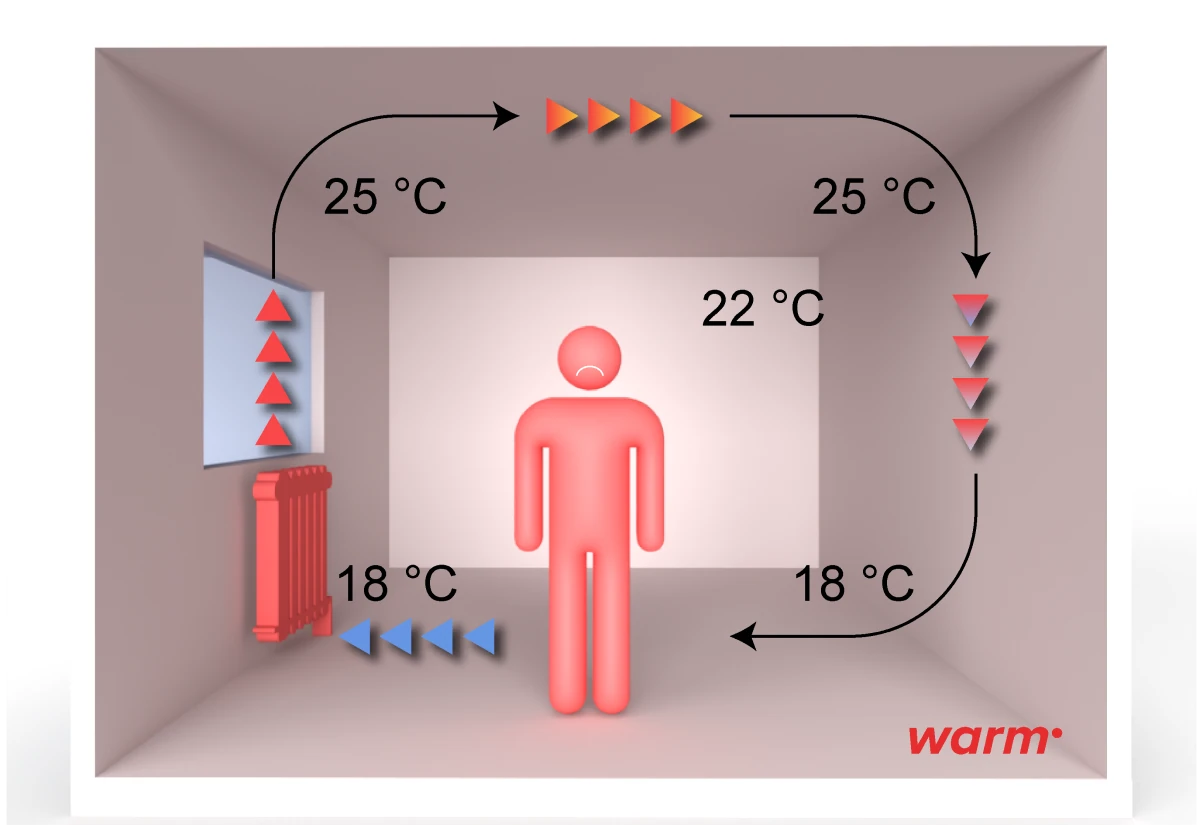

Die gleichmäßige Verteilung der dünnen, direkt erwärmten Luftschicht an der Decke hat gegenüber den herkömmlichen Heizkörpern einen großen Vorteil: Die Luft bleibt dort stehen und wird nicht verwirbelt. Beim herkömmlichen Heizkörper – meist unter dem Fenster an der Wand – steigt die Luft nach der Erwärmung nach oben, kühlt sich dort wieder ab und bildet eine „Wärmewalze“.

Dabei wird Staub mitgenommen, der besonders Allergikern zu schaffen macht. Empfindliche Menschen nehmen darüber hinaus einen ständigen Luftzug wahr – alles keine wünschenswerten Effekte.

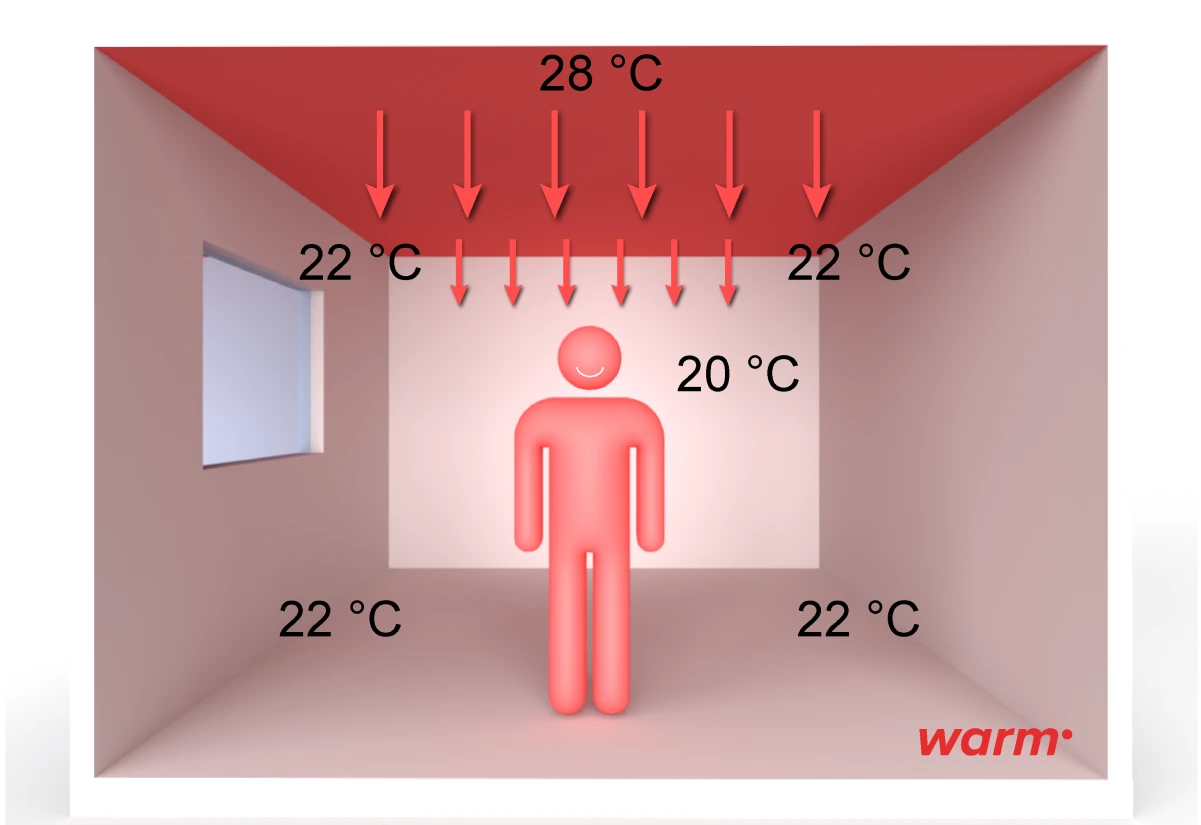

Wie aber wird es dann warm, mit einer Deckenheizung?

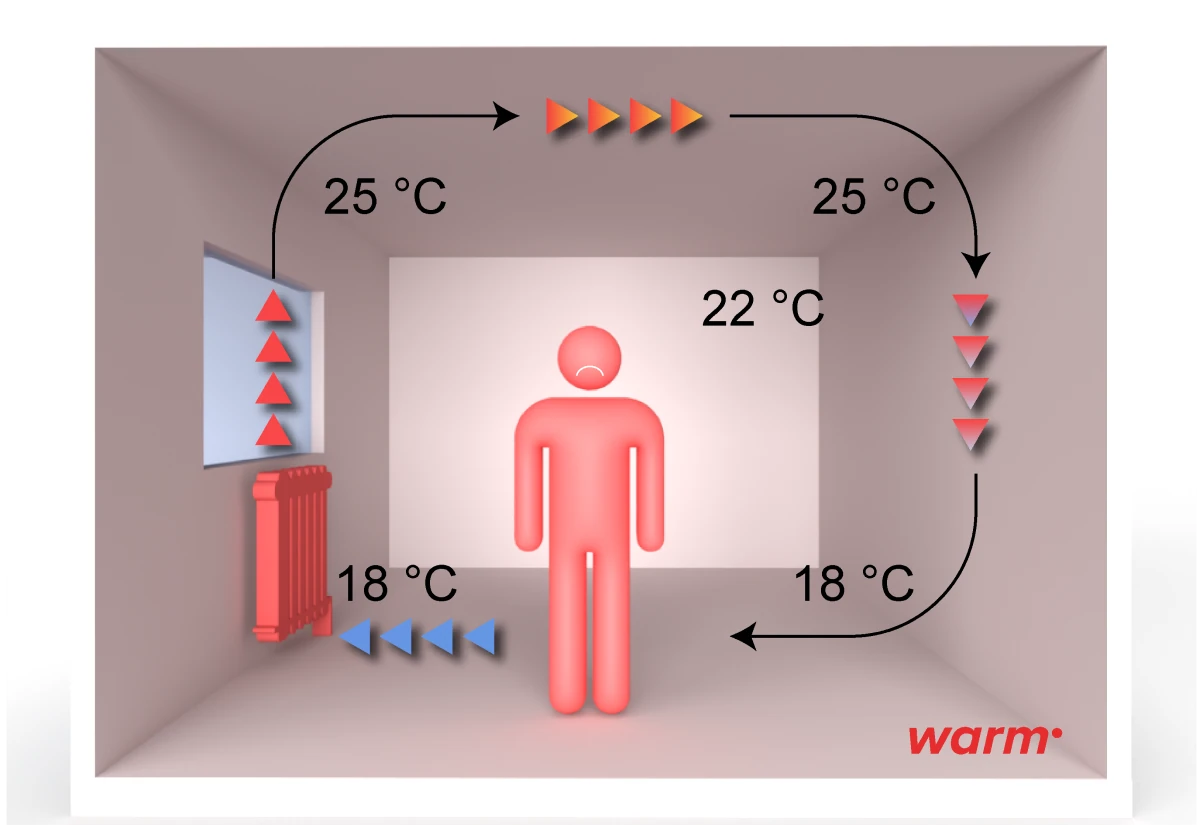

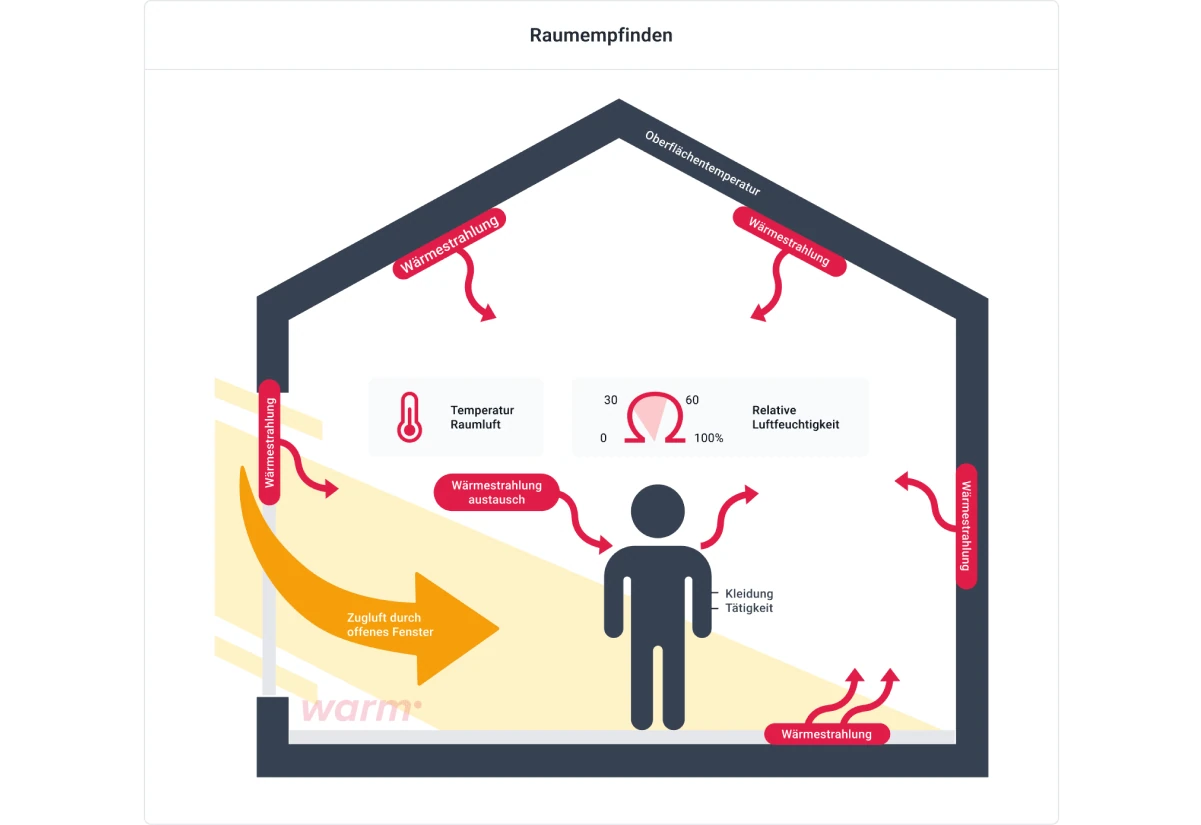

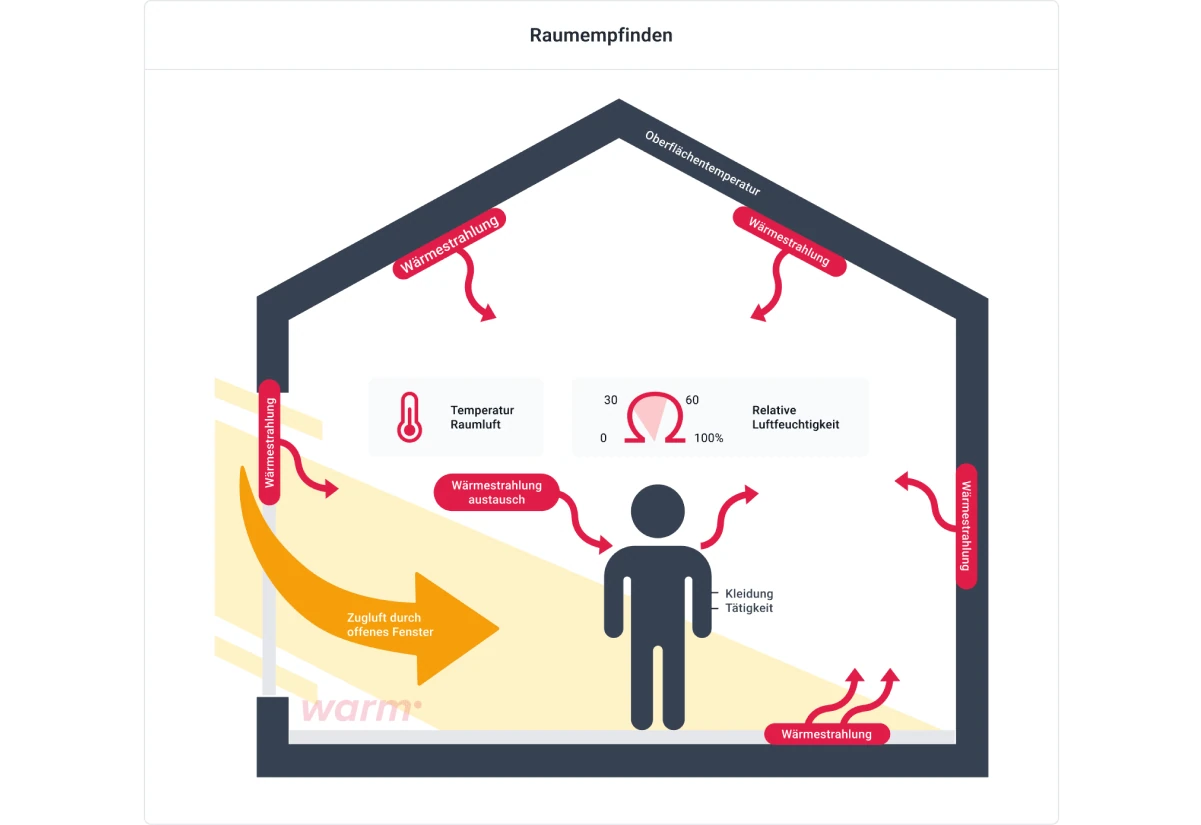

Damit wir uns wohlfühlen, sind drei Faktoren beteiligt: Die Wärmeleitung (haben wir oben bereits besprochen), die Konvektion, also die Wärmeübertragung durch strömende Teilchen (haben wir oben als „Wärmewalze“ kennengelernt), und die Wärmestrahlung. Die Deckenheizung erbringt ihre Heizleistung überwiegend durch Wärmestrahlung.

Die kennen Sie schon von der Sonne her, oder wenn sich die Familie um einen warmen Kamin versammelt. Wärmestrahlung wird vom Menschen als die natürlichste und angenehmste Form der Wärmeübertragung empfunden. Das geht sogar so weit, dass der Mensch bei Strahlungswärme gegenüber Konvektion und Wärmeleitung eine um ca. 2 Grad niedrigere Innentemperatur als angenehm empfindet.

Bei der Deckenheizung wird mir bestimmt der Kopf ganz schön warm werden!

Ja, er wird ganz SCHÖN warm. Und „schön“ heißt hier: Angenehm. Denn erstens haben Flächenheizungen eine niedrige Temperatur (in der Regel höchstens 32°C). Und da wird dem Menschen mit seinen 37° Grad Körpertemperatur definitiv nicht zu warm. Selbst

bei einer 32° Grad warmen Deckenheizung gibt der Mensch noch Wärme an die Deckenheizung ab, und nicht umgekehrt. Und zweitens ist die Deckenheizung so weit entfernt, dass eine gleichmäßige Wärmestrahlung über den ganzen Körper empfunden wird.

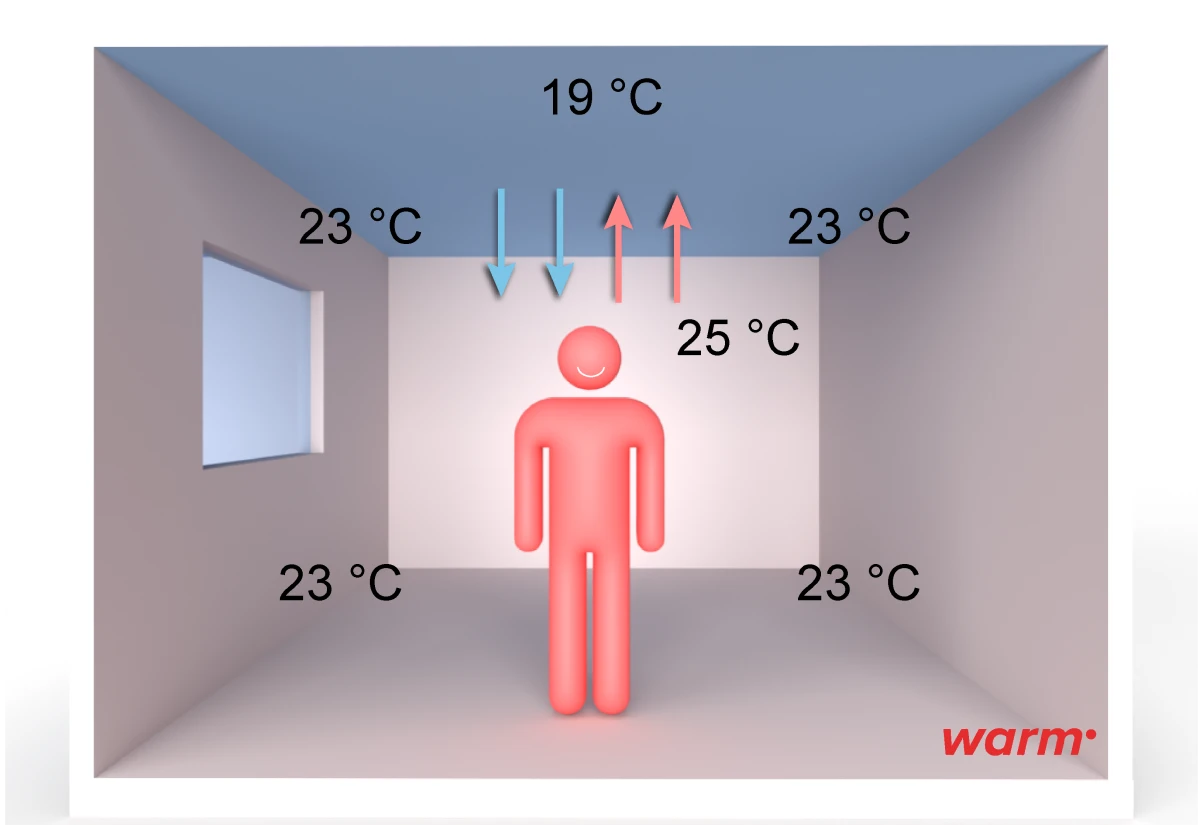

Gibt es denn gar keine Konvektion bei der Deckenheizung?

Doch, die gibt es. Die Flächenheizung arbeitet zwar

überwiegend mit Wärmestrahlung. Aber dabei erwärmt sie

Menschen, Fußböden, Wände, Möbel, Hunde, ... usw. Diese

„Objekte“ geben ihre Wärme an die vorbei streichende Luft

ab. Wenn auch die Luftströmung deutlich geringer als bei

herkömmlichen Heizsystemen ist, wird durch diesen

Luftaustausch die Raumluft gleichmäßig erwärmt.

Der Fußboden ist übrigens besonders angenehm warm: Da die

Fußbodenfläche im 90° Grad Winkel zur Deckenheizung steht,

wird sie besonders gut mit Wärmestrahlung versorgt.

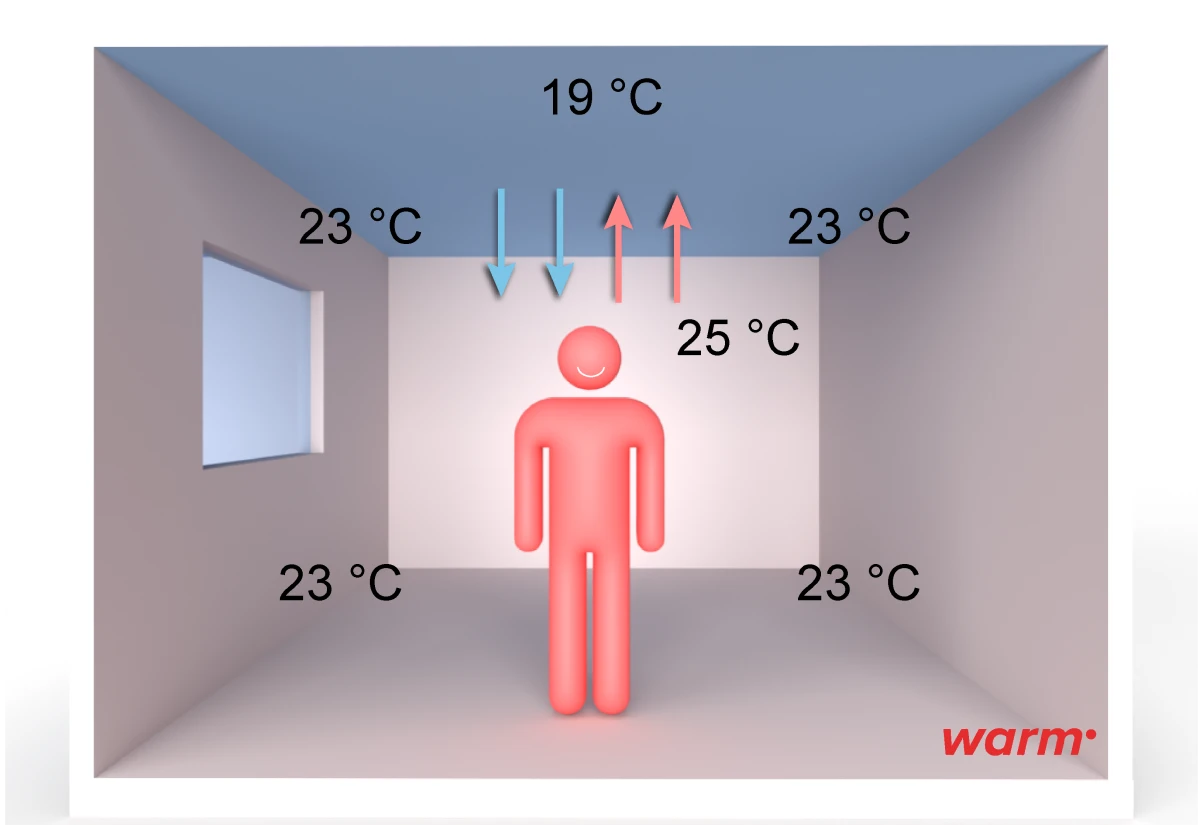

Dann läuft es umgekehrt. Ähnlich angenehm wie im Sommer in einer kühlen Burg oder einem ähnlich massiven Gebäude wird es in einem Gebäude mit Flächenkühlung empfunden. Der Körper gibt Wärme an die Flächen ab und empfindet dadurch eine sehr angenehme Kühle. Anders, als bei herkömmlichen Klimaanlagen, entstehen weder Zugluft noch Staubwirbel.

Allerdings ist die Kühlleistung von Flächenkühlungen begrenzt, denn es muss vermieden werden, dass sich an den kühlen Flächen Tauwasser bildet. Moderne Flächenkühlungen überwachen daher Luftfeuchtigkeit und Taupunkt laufend und regeln die Kühlleistung entsprechend. Durch den Einbau von automatischen Entfeuchtern kann die Kühlleistung weiter gesteigert werden, da bei geringerer Luftfeuchtigkeit der Taupunkt niedriger ist.

Na ja, jeder empfindet Raumklima eben anders!

Richtig! Damit man aber objektive Kriterien zur Beurteilung der Raumluftqualität hat, wurden mit der europäischen Norm 15251 Rahmenparameter für das Innenraumklima festgelegt, die sich im Übrigen auch auf die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden auswirken. Das Maß an Erwartungen des Nutzers an die Qualität des Innenraumklimas wird durch die EN 15251 in vier Kategorien eingeteilt:

- Kategorie I: hohes Maß an Erwartungen (Räume für empfindliche und kranke Personen, z. B. Kinder, Ältere, Kranke, …)

- Kategorie II: normales Maß an Erwartungen (Räume in neuen und renovierten Gebäuden)

- Kategorie III: moderates Maß an Erwartungen (Räume bestehender Gebäude)

- Kategorie IV: Werte außerhalb der Kat. I bis III, keine Erwartungen (zeitlich begrenzter Teil des Jahres)

Für den Neubau und sanierte Bestandsgebäude wird die Kategorie II als Basis für die Planung und Auslegung der Lufttechnik empfohlen.

Eine Reihe von Studien haben ergeben, dass Flächenheizungen und -kühlungen den konventionellen Heizkörpern und Luftwärmetauschern (bei Klimaanlagen) bei der Nutzerbeurteilung deutlich überlegen sind.